ただし、誰にでも向いているわけではありません。

転職を考えるなら、自分の適性や働き方を見極めることが大切です。

この記事では「CAE解析はやめとけ」と言われる理由や実際の働き方、向いている人の特徴、将来性、必要な資格やスキルについて詳しく見て行きます。

これからCAE解析エンジニアを目指す場合や、異業種からの転職を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

CAE解析はやめとけと言われる理由

CAE解析は、製造業やエンジニアリング業界において重要なポジションを担う仕事です。

にもかかわらず「やめとけ」と言われることがあるのはなぜなのでしょうか?

ここでは、そう言われる背景にある働き方のリアルや、誤解されがちなポイントを詳しく見て行きます。

地味で単調に見える仕事が多く、達成感を感じにくい

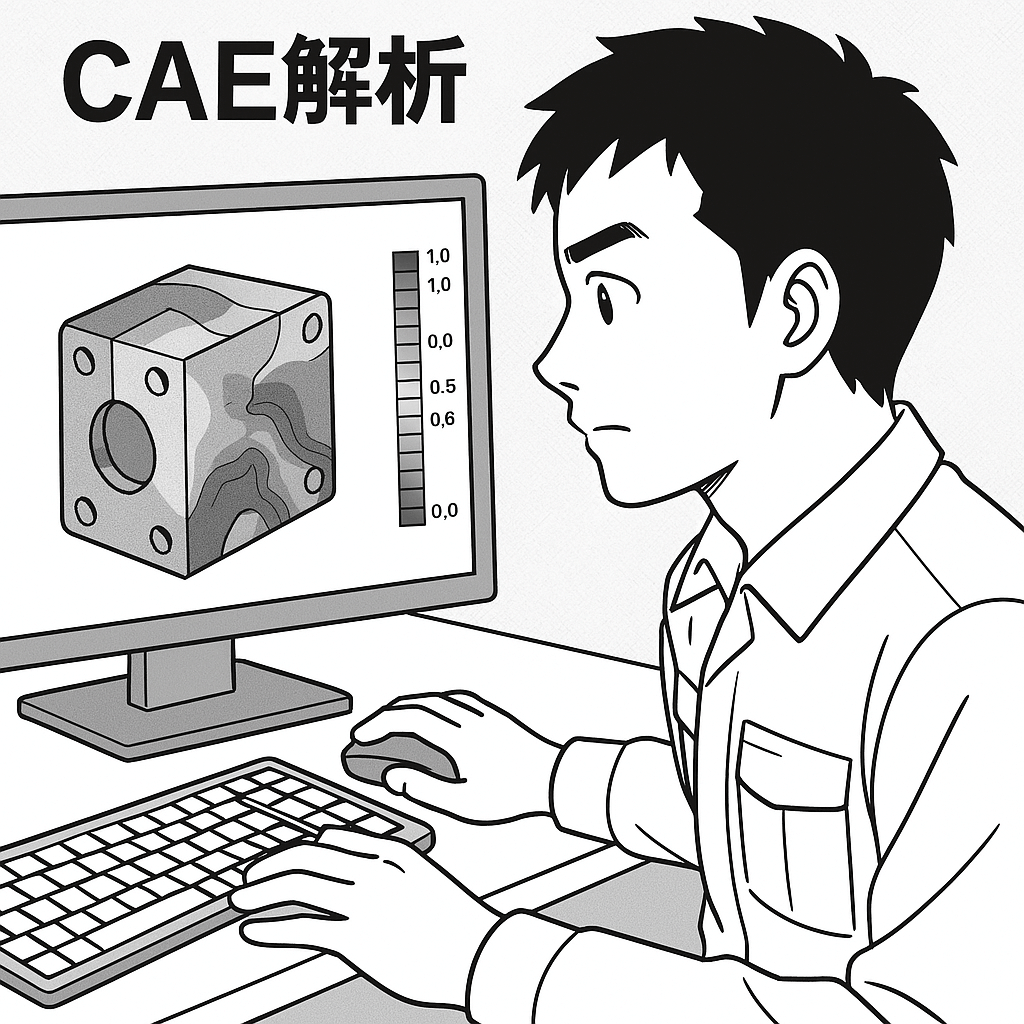

CAE解析の業務は、設計データを元にパソコン上で物理現象をシミュレーションするのが主な役割です。

作業の多くは静かなオフィスで、ひたすら条件設定やデータ入力、解析実行、結果の確認という“デスクワーク中心”。

そのため、派手な成果が見えづらく、モチベーションを保ちにくいと感じる人も少なくありません。

特に「自分の手でモノを作る」実感を求めている人にとっては、ギャップが大きく感じられることも。

結果が正しくても責任を問われる場面がある

CAEの解析結果は、製品開発の初期段階で“仮説”を立てるための重要な材料になります。

しかし、現実の評価試験で違う結果が出た場合、解析側のミスと見なされるケースもあるのが実情です。

原因が設計や材料データの精度不足にあっても、「シミュレーションで問題ないと言ったじゃないか」と矢面に立たされることがあります。

私も普段、形状の当たりを付けるために軽く解析を実行しますが、解析結果はあくまでも目安の参考値として扱うべきなんですよね。

ところが、中には、解析結果が違うからと実際の実験評価をやり直しさせる人なんかが居て、驚いた経験があります。

大手メーカーになると、解析専門部署がありますが、設計のエビデンスとして解析結果に過度な要求しちゃう設計者は実際にかなり居ます。

そんな、責任の曖昧さとプレッシャーは、CAE技術者のストレス要因のひとつです。

残業が発生しやすい業務サイクルにある

CAE業務は、基本的には開発スケジュールに沿って行われますが、突発的なトラブルや再解析の依頼が入ると一気に忙しくなります。

製品の不具合発生時や試作段階でのトラブル対応には、納期のプレッシャーの中で再検証を求められることも。

自動車メーカーの場合は、各装置設計担当者から個別で解析依頼が飛んできます。

つまり、解析が必要な装置が増えるほど仕事がどんどん増えて行くことに…

このような状況では、どうしても残業が続いてしまうケースも珍しくありません。

また、解析結果を出すには、ソフトが自動計算する時間を待たなければならず、その間に他の仕事をこなす効率性も求められます。

業務の工夫と依頼者との調整能力がないと、時間に追われがちになるでしょう。

チーム内での評価がされにくい

CAE解析はあくまで「設計や開発を支える裏方」の立ち位置になることが多く、自分の成果が目に見えて評価されづらいという悩みもあります。

特に企業によっては、設計者や製品開発者が主役扱いされがちで、「解析のおかげで助かった」という声が社内であまり聞かれない場合もあります。

達成感や自己肯定感を得にくい環境が「やめとけ」と言われる要因につながっています。

社内外との調整や交渉が多く、コミュニケーションも必要

「黙々とパソコンに向かう仕事」というイメージが強いCAE解析ですが、実際はそう単純ではありません。

解析を行うには、設計意図を正しく把握し、開発、製造、実験部門などさまざまな関係者からデータや条件をヒアリングする必要があります。

このため、コミュニケーション能力や調整力が非常に重要。

技術だけでなく“人間力”も求められる職種なのです。

これにギャップを感じ、「思っていた仕事と違う」と離職してしまう人も少なくありません。

【総括】ハードな側面は確かにあるが、価値の高い仕事でもある

CAE解析が「やめとけ」と言われるのは、

- 業務の負荷が高い

- 評価が見えにくい

- 成果が実感しづらい

といった理由によるものです。

しかし、言い換えればそれは、高度な専門性と論理的思考、コミュニケーション力が求められる重要なポジションであることの裏返しでもあります。

仕事に「派手さ」や「目立つ成果」を求める人には向かないかもしれませんが、技術でモノづくりを支えたいという人にとっては、大きなやりがいを感じられるフィールドです。

↓↓今すぐ申し込むべき3社↓↓

クラウドリンク (機械設計特化型)

【公式】 https://cloud-link.co.jp/

機械設計職の専門的な転職サポートが受けられる!

メイテックネクスト (エンジニア特化型)

信頼のメイテックブランド!エンジニア専業求人数No.1

タイズ (メーカー特化型)

メーカー専門エージェント!独占求人も多数あり!

本当に激務なのか?

CAE解析の仕事は「激務」と言われることも多いですが、それはすべての職場に当てはまるわけではありません。

では、実際に働いている人たちの声や現場の実態から、「激務」とされる背景や実情を見ていきましょう。

残業が発生しやすいタイミングは存在する

CAE解析の仕事には、納期や開発スケジュールがあるため、どうしても「忙しい時期」と「落ち着いている時期」がはっきり分かれるという特徴があります。

たとえば、製品の不具合が起きた場合、その原因を突き止めるために急な再解析が必要になることも。

私も今は解析を依頼する立場ですが、開発プロセスにおいて、依頼が殺到する時期は必ずあります。

また、開発の初期段階で解析が間に合わなければ、設計全体の進行に影響が出てしまうため、短期間で成果を出すよう求められるプレッシャーもあります。

こうした時期には、どうしても残業が増えたり、急な対応が求められたりしがちです。

常に忙しいわけではないが、スケジュール管理がカギ

逆に言えば、繁忙期を乗り切れば比較的落ち着いたペースで働ける時期もあるということです。

特に解析実行中の時間は、PCが自動で計算してくれるため、その時間を使って別の仕事をしたり、休憩を取ったりすることも可能です。

この「空き時間」をどう活かすかが、CAE技術者に求められるスケジュール管理力。

うまくタスクを組み立てられれば、効率的に働くことができますし、無駄な残業も減らせます。

業界や職場によって“激務度”は大きく異なる

CAE解析が激務になるかどうかは、業界・企業文化・チーム体制によっても大きく変わってきます。

たとえば、自動車や航空機といった安全性の高さが求められる業界では、より精密な解析が必要となり、解析内容も複雑で、作業負荷が重くなる傾向にあります。

一方、構造がシンプルな部品の解析を担当する場合は、比較的ルーチン化しやすく、残業も少なめで済むことが多いです。

また、専任CAE職か、設計兼任かによっても違います。

専任であれば解析業務に集中できますが、設計者が兼任でCAEを使う場合、打合せや仕様調整の業務も多くなり、時間のコントロールが難しくなるケースがあります。

自由度が高い職場もある

CAE業務には「柔軟な働き方ができる」という一面もあります。

リモート対応しやすい解析作業を中心にしている会社では、出社を最低限に抑えた在宅ワークが可能なところもあります。

また、PC上での作業が中心なので、集中して作業するための“自分のペース”が守りやすい点も魅力です。

実際に、業務効率の高さを理由に“のびのび働けている”と感じるエンジニアも一定数存在します。

激務かどうかは「個人の働き方のスタイル」にも左右される部分があると言えるでしょう。

【総括】激務かどうかは職場・時期・自己管理次第

CAE解析が「激務」と言われるのは、開発サイクルの中で短期間に高い精度が求められる局面があるからです。

ただし、これは一時的な忙しさであり、年間を通じて常に激務というわけではありません。

企業やプロジェクトによって働き方はさまざま。

スケジュール管理が上手くできれば、バランスの取れた働き方も十分に可能です。

「激務=常にブラック」というわけではなく、自分に合った環境を選べるかどうかが、働きやすさを左右するポイントになります。

cae解析が向いてる人の特徴

CAE解析は誰にでもできる仕事ではありませんが、特別な才能がなければできないというわけでもありません。

実際には、ある種の「考え方」や「性格傾向」が向き・不向きに大きく関わってきます。

ここでは、CAE解析の現場で求められる人の特徴を見て行ていきます。

論理的に物事を考えるのが好きな人

CAE解析では、シミュレーション結果を正しく読み取り、現象の原因を突き止める必要があります。

そのためには、

といった論理的な思考力が重要です。

たとえば、結果が想定とズレていた場合、それが入力条件のミスなのか、解析モデルの設定ミスなのか、あるいはソフトの仕様なのかなど、要因を順序立てて検証していくプロセスが必要になります。

普段から筋道を立てて物事を考えたり、推理したりするのが得意な人は、CAE業務にフィットしやすい傾向があります。

地道な作業をコツコツ続けられる人

CAE解析は華やかな仕事ではありません。

むしろ、同じソフトウェアを使って地味な入力作業や、何度も条件を変えて試す反復作業が続くことも珍しくありません。

加えて、計算には時間がかかるため「待ち時間」が発生することもあります。

その間に別の仕事を進めたり、次の条件を考えたりと、自分の中でペースを作れるかどうかが問われます。

飽きっぽい人や、結果を早く求めたくなるタイプの人には向きにくいかもしれません。

一方で、作業に集中できる人や、自分で工夫して進めていける人には相性が良い仕事です。

好奇心を持って新しいことを学べる人

CAE解析の技術は日々進化しています。

新しい解析手法、ソフトウェアのアップデート、AIとの連携、クラウドCAEなど、常に学び続ける姿勢が求められます。

特に独学で解析にチャレンジする人は、専門書を読んだり、勉強会に参加したりしながらスキルアップしているケースも。

自分の知識や技術をブラッシュアップしていくのが楽しいと感じられる人にとっては、やりがいの大きい環境といえるでしょう。

コミュニケーションも大事にできる人

意外に思われるかもしれませんが、CAE技術者にもコミュニケーション能力は必要です。

解析を進めるためには、設計者から仕様を聞き出したり、結果を共有して改善案を議論したりする必要があります。

「自分だけで完結する」仕事ではなく、チームの一員として技術を提供する立場であることを忘れてはいけません。

技術的な話をわかりやすく伝える力や、周囲と協力する姿勢も、向いている人の大切な特徴です。

【総括】静かに燃える探究心と冷静な分析力がカギ

CAE解析に向いているのは、

一見理系的なスキルに偏って見えますが、地道な作業や人との連携も必要とされるため、「一人で静かに燃えるタイプ」の人が特に活躍しやすい分野です。

これらの要素にピンと来る人は、CAE解析の仕事を選択肢に入れてみる価値が十分にあるでしょう。

↓↓今すぐ申し込むべき3社↓↓

クラウドリンク (機械設計特化型)

【公式】 https://cloud-link.co.jp/

機械設計職の専門的な転職サポートが受けられる!

メイテックネクスト (エンジニア特化型)

信頼のメイテックブランド!エンジニア専業求人数No.1

タイズ (メーカー特化型)

メーカー専門エージェント!独占求人も多数あり!

将来性は大いにあり!

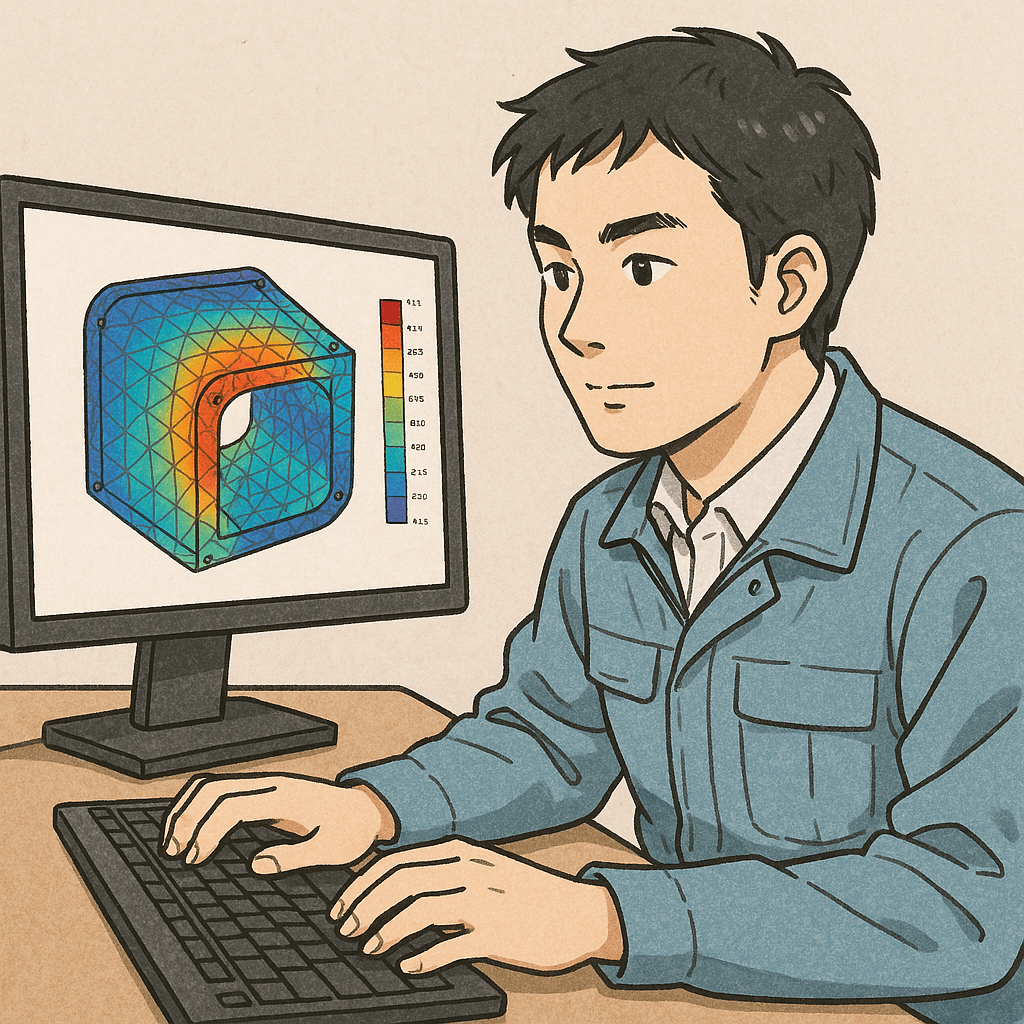

CAE解析は、ただの「パソコン作業」と思われがちですが、実は今後ますます需要が伸びる分野です。

製造業を中心に、多くの企業がCAEの導入を強化しており、「試作レス時代」を支える重要な役割を担っています。

ここでは、CAE解析の将来性について複数の角度から見ていきましょう。

ものづくりの現場で不可欠な存在に

かつては「試作品を作って、実験して、修正して…」という工程が当たり前でした。

しかし今では、コスト削減や納期短縮のために、試作品を作らずに済ませる手法が求められています。

そこに欠かせないのがCAE解析です。

解析技術を活用すれば、強度や熱伝導、流体の動きなどをコンピューター上で再現でき、現実に近いシミュレーション結果をもとに設計が進められます。

つまり、CAEは「理想の製品を最短で実現するための鍵」として、あらゆる製造現場で活用されているのです。

AIやIoTと連動した高度なシミュレーションが拡大中

近年では、AIやビッグデータ、IoTと連携したCAE解析が注目されています。

例えば、製造機器からリアルタイムで収集されるデータを解析に活用することで、製品の改善サイクルが格段にスピードアップ。

さらに、AIが大量のシミュレーションパターンを自動生成してくれることで、人手では不可能な範囲の設計検討が可能になります。

このように、CAE解析は今や「設計支援ツール」から「開発プロセスの中核」へと進化しており、将来的にはDX(デジタルトランスフォーメーション)人材の中でも核となる存在になると見られています。

専門性が高く、希少人材としての価値も上昇

CAE解析エンジニアは、構造力学や熱流体、振動解析といった専門性の高い知識が求められる職種です。

その一方で、この分野に精通している人材はまだまだ少ないのが現状。

加えて、CAEソフトの操作スキルや解析経験は一朝一夕で身につくものではなく、実務経験を積みながらスキルを高める必要があります。

そのため、一度スキルを確立すれば、どの企業からも重宝される売り手市場の技術者になれるのです。

特に中堅~大手メーカーでは、CAE解析の知見をもった人材の確保が急務となっており、年収アップやキャリアアップのチャンスも豊富にあります。

建築、医療、自動車、宇宙…活躍できる業界が広い!

CAE解析の活躍フィールドは、製造業だけにとどまりません。

- 自動車:衝突安全性やエンジン冷却の解析

- 建築:構造物の耐震性や風荷重のシミュレーション

- 医療:人体モデルを使ったインプラントの応力検証

- 宇宙:極限環境下での熱・振動耐久シミュレーション

このように、「物理現象の予測」が必要な業界ならどこでも活躍のチャンスがあります。

一度スキルを身につければ、業界をまたいでの転職やキャリアの広がりも見込めるのがCAE解析の魅力です。

【総括】CAEは今後も「必要とされ続ける技術」

CAE解析は、デジタル化が進む世の中でますます存在感を増している仕事です。

特に、開発のスピードと精度が求められる現代において、CAEを使いこなせる人材は企業にとって欠かせない存在になりつつあります。

将来性が不安というよりは、いまからキャリアを築くのに最適な分野のひとつとも言えるでしょう。

未経験からでも、学ぶ意欲と適性があれば十分に可能性があります。

そもそもcae解析とは?

そもそも「CAE(シーエーイー)解析って何?」と疑問に思ったことありませんか?

CAE解析とは、**Computer Aided Engineering(コンピュータ支援工学)**の略で、製品開発の現場で設計や実験をコンピュータ上で行うための技術を指します。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、実際には

という考え方が基本です。

設計を「試作なし」でチェックできる技術

CAE解析の一番の役割は、製品が完成する前に性能や強度、動作の問題点を事前に洗い出すこと。

例えば、自動車のボディが衝突時にどう変形するのか、スマートフォンの基板が熱でどのくらい影響を受けるのか、そういった現象を「コンピュータ内で再現」して評価するのがCAEの仕事です。

実物を作って壊すような従来の実験よりも、コストが安く、スピードも早いのが大きなメリットです。

CAE解析で使われる主な手法

CAE解析にはさまざまな手法がありますが、代表的なのは以下の3つです。

- 構造解析(静的・動的)

→ モノがどれくらいの力に耐えられるか、振動や変形の具合を調べます。 - 熱解析

→ 温度がどのように伝わるか、熱によってどんな影響が出るかを解析します。 - 流体解析(CFD)

→ 空気や水の流れ、圧力の分布などを再現する手法。自動車や建築業界でよく使われます。

これらを活用することで、“製品が実際にどう動くか”を机上で見極めることができます。

CAEとCADの違いとは?

混同されがちな言葉に「CAD(キャド)」がありますが、こちらはComputer Aided Design(設計支援)を意味します。

CADは設計図を描くソフト、CAEはその設計がうまくいくかを検証・解析するソフトと考えるとわかりやすいでしょう。

- CAD:設計図を描く → 「作りたい形を表現する」

- CAE:その形が壊れないか、使えるかを検証 → 「実現可能かをチェックする」

つまりCAEは、CADで描いた設計が本当に機能するかを試す“安全確認ツール”のようなものです。

製造業の「裏側を支える」縁の下の力持ち

CAE解析は、表に出ることは少ない仕事ですが、製品の完成度を高めるうえで欠かせない存在です。

完成品がしっかり動作し、安全性が高く、耐久性があるのは、CAE解析による事前検証があってこそ。

エンドユーザーが手にする前に、何度も試行錯誤が繰り返されており、それを担うのがCAEエンジニアなのです。

【総括】CAEは「製品の未来を描く」重要な仕事

CAE解析とは、設計の正しさや安全性を見極めるための重要な技術です。

自動車、家電、医療機器、建築など、あらゆる分野で導入が進んでおり、ものづくりの最前線を支えています。

未経験者には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、理解が深まるほどそのやりがいや重要性が実感できる仕事です。

未経験でも転職できる?資格は必要?

CAE解析に興味があるけれど、

「未経験でも転職できるの?」

「やっぱり理系じゃないと無理?」

と不安に感じていませんか?

実は、未経験からでもCAE解析エンジニアを目指すことは可能です。

必要なスキルや資格、転職のコツを見ていきましょう。

実務未経験でも挑戦できる求人はある

CAE解析エンジニアの求人には、

など、未経験OKの募集も存在します。

特に人材不足が続いている今、育成前提で採用する企業も増えてきています。

とはいえ、理工系の基礎知識(物理、数学、力学など)があると有利なのは事実です。

大学や専門学校で学んだ経験がある人は、それを活かして応募可能ですし、文系出身でも「独学+ポートフォリオ」で勝負できるケースもあります。

必須の資格はないが、持っておくと有利なもの

CAE解析に必須の国家資格はありません。

しかし、以下のような民間資格を取得しておくと、転職時のアピールになります。

- 計算力学技術者(CAE技術者)資格

→ 固体・流体・振動など分野別にレベルを証明。未経験者はまず「初級」や「2級」を目指しましょう。 - 情報処理技術者試験(ITパスポート・基本情報など)

→ CAEツールを扱う際のIT知識を証明できます。 - 材料力学や有限要素法(FEM)に関する基礎知識

→ 資格というより、学習経験をポートフォリオや面接で説明できるようにしておくのが有効です。

学歴や経験より「学ぶ姿勢」や「論理的思考力」が重視される

CAE解析の世界は、常に学び続ける姿勢が求められる分野です。

たとえ理系出身でも、業務で扱うソフトやシミュレーション手法は企業によって異なるため、結局は入社後の吸収力がカギになります。

採用側が見ているのは、

- 論理的に物事を考える力

- 新しい技術に前向きに取り組める姿勢

- 自分で調べて解決しようとする習慣

このようなエンジニアとしての素養です。

実際、理系未経験でCADオペレーターなどからステップアップした人や、趣味で3Dソフトを触っていた経験を活かした人なども多くいます。

転職を目指すなら、まずやるべきこと

未経験からCAE解析を目指す場合、以下のステップを踏むのがおすすめです。

- 基礎学習を始める

材料力学、有限要素法の入門書、YouTube動画などで基礎を学びましょう。 - CAEソフトの体験環境を触る

オープンソースの「OpenFOAM」など無料ソフトを使って、簡単な解析を試してみるのが◎。 - ポートフォリオ(簡易的でもOK)を用意する

「自分が何を勉強し、どう工夫したか」を伝えられる資料を準備すると好印象です。 - CAEに強い転職エージェントに相談する

未経験でも応募可能な求人を紹介してくれるエージェントは心強い味方になります。

【総括】未経験でもチャンスあり。行動次第で未来は変えられる

CAE解析の世界は専門性が高く感じられますが、未経験から挑戦する人も多く、門戸は決して狭くありません。

特別な資格や完璧なスキルよりも、地道な学習と実務への熱意が評価される世界です。

「やってみたい」と思ったその気持ちこそが、エンジニアへの第一歩になります。

一歩踏み出してみたい方は、まずは勉強を始めつつ、転職サイトやエージェントで情報を集めてみてください。